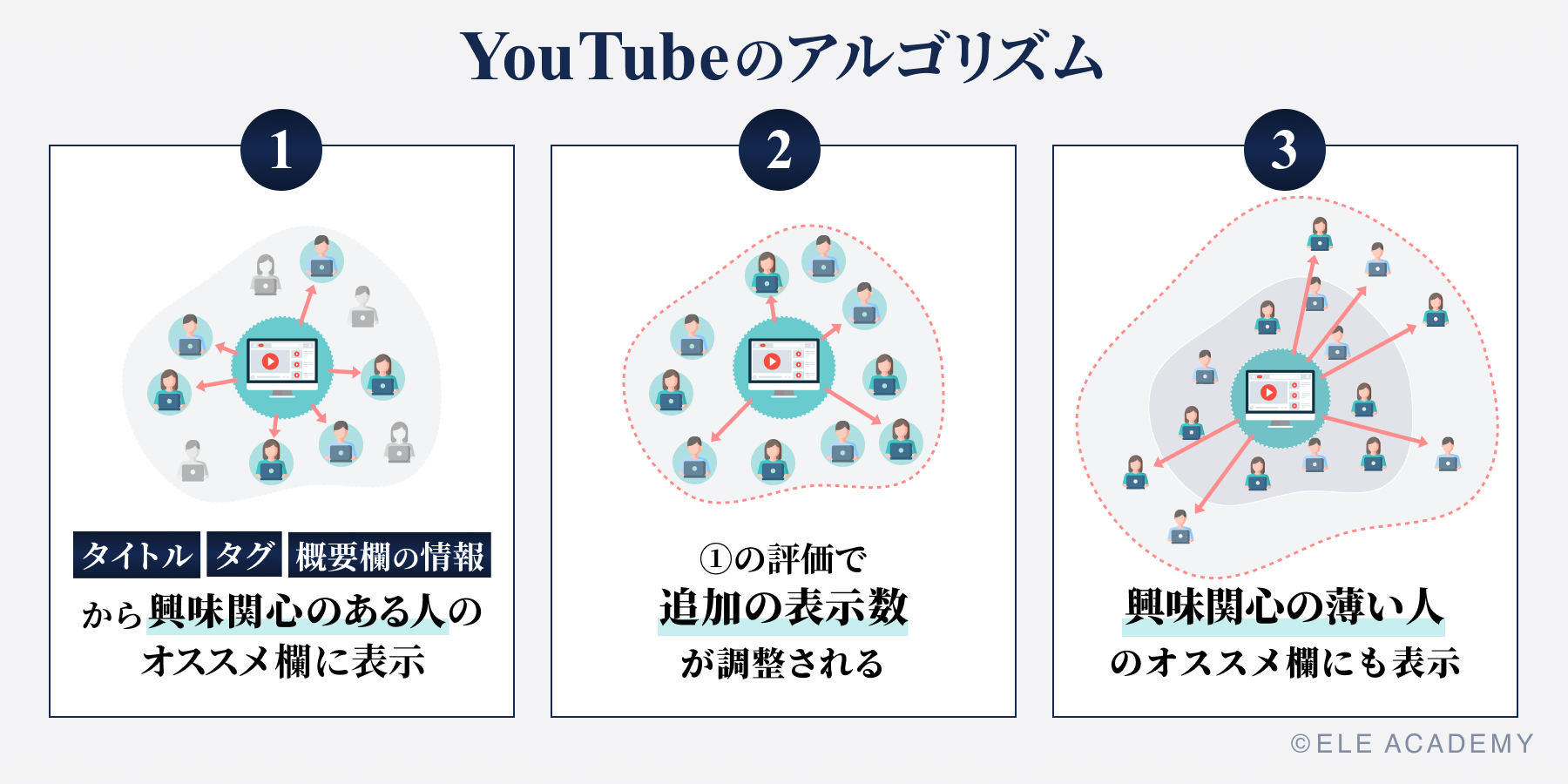

③興味関心の薄い人のオススメ欄にも表示

③興味関心の薄い人のオススメ欄にも表示

次のステップ③です。

その前に、一度ここで振り返りです。

動画がアップされたら・・・

①AIが動画内容を読み取って興味関心のある人のオススメ欄に表示

②①の評価で追加の表示数が調整される

でした。

アップした動画の評価が高ければ、ステップ②で興味関心のあるユーザーにはある程度表示しきった状態になります。

この次のステップが「興味関心の薄い人のオススメ欄にも表示される」です。

※上記画像の「タイトル」「タグ」「概要欄の情報」は、正しくは「動画内容」です。

ひとまず、興味関心のあるユーザーがみんな満足してくれたということは、少なくともある層にとっては確実に満足してもらえる(質の高い)動画だと保証されているということです。

この状態になると、YouTubeはこの動画を興味関心が薄い人のオススメ欄にも表示し始めます。

ここで言う「興味関心が薄い人」の定義をイメージするために「興味関心が強い人」との対比で考えてみましょう。

「興味関心が強い人=アップされた動画のジャンルに興味がある人」とするならば「興味関心が薄い人=アップされた動画のジャンルとは違うものの、近いジャンルに興味がある人」です。

例えば、Aさんが「恋愛に興味関心の強い人」だとして、Aさんに「会社での人間関係を解消する方法」のような動画が表示されるというようなイメージです。

「会社での人間関係を解消する方法」という動画をオススメされたAさんからすれば、とても興味がある訳じゃないけれど、興味がないわけではない、と思える動画です。

人間関係は恋愛にも通じますからね。

このあたりはYouTube側で高精度なシステムが組まれています。

Aというジャンルに興味がある人は、Bというジャンルにもこれくらい興味がある、といった感じで。(このシステムについて、担当者が公式ブログで熱く語っているほどです)

ではなぜYouTubeはこんなことをするのでしょうか?

それは、冒頭でもお伝えしましたが「ユーザーのYouTubeの利用頻度を増やしたいから」です。

ここでもYouTubeの立場になって考えてみましょう。

YouTubeからすれば、ユーザーにはひとつのチャンネルだけを見てもらうより、多くのチャンネルを見てくれた方が良いです。

HIKAKINさんだけを見てもらうより、ひろゆきさんも見てくれた方が良いです。

HIKAKINさんしか見ないと、HIKAKINさんが動画をアップしなければYouTubeに訪れる理由がなくなります。

でも、ひろゆきさんの動画も見る場合、HIKAKINさんが動画をアップしなくても、ひろゆきさんの動画を見るためにYouTubeに訪れます。

単純計算でYouTubeを訪れる機会が2倍になるんです。

だから、YouTubeは常に興味関心の薄い動画もユーザーのオススメ欄に表示するんです。

興味関心の強い動画は自分で探して見つけますが、そうでない動画は能動的に見つけにいかないため、YouTube側からオススメするんです。

そうやって、YouTubeはなんとかしてユーザーをYouTube中毒にしようとがんばってるんです。